当网新专业的我们,遇见世界文化遗产地西递,镜头里会碰撞出怎样的火花?

10月13日早晨7点,伴随着熹微晨光,我们网新专业安徽见习组从衡阳出发,踏上了期待已久的旅程。经过十一个小时的长途跋涉,当“粉墙黛瓦”的水墨画卷在眼前徐徐展开,我们终于抵达了此次的目的地——被誉为“中国画里乡村”的安徽黟县西递村。

尽管舟车劳顿,但抵达当晚的会议,却让所有人的精神为之一振。带队董书记首先为大家打了一剂“安全预防针”,从出行、饮食到设备保管,事无巨细地叮嘱,让我们深知“安全是一切精彩创作的起点”。随后在专业老师的指导下,各小组围坐一堂,将沿途的初步观察转化为具体的拍摄构想。老师们精准的提问和建议,帮我们理清了思路,也让创作主题愈发清晰。

翌日,各小组用各自的视角解锁了不一样的西递。

余茜组:

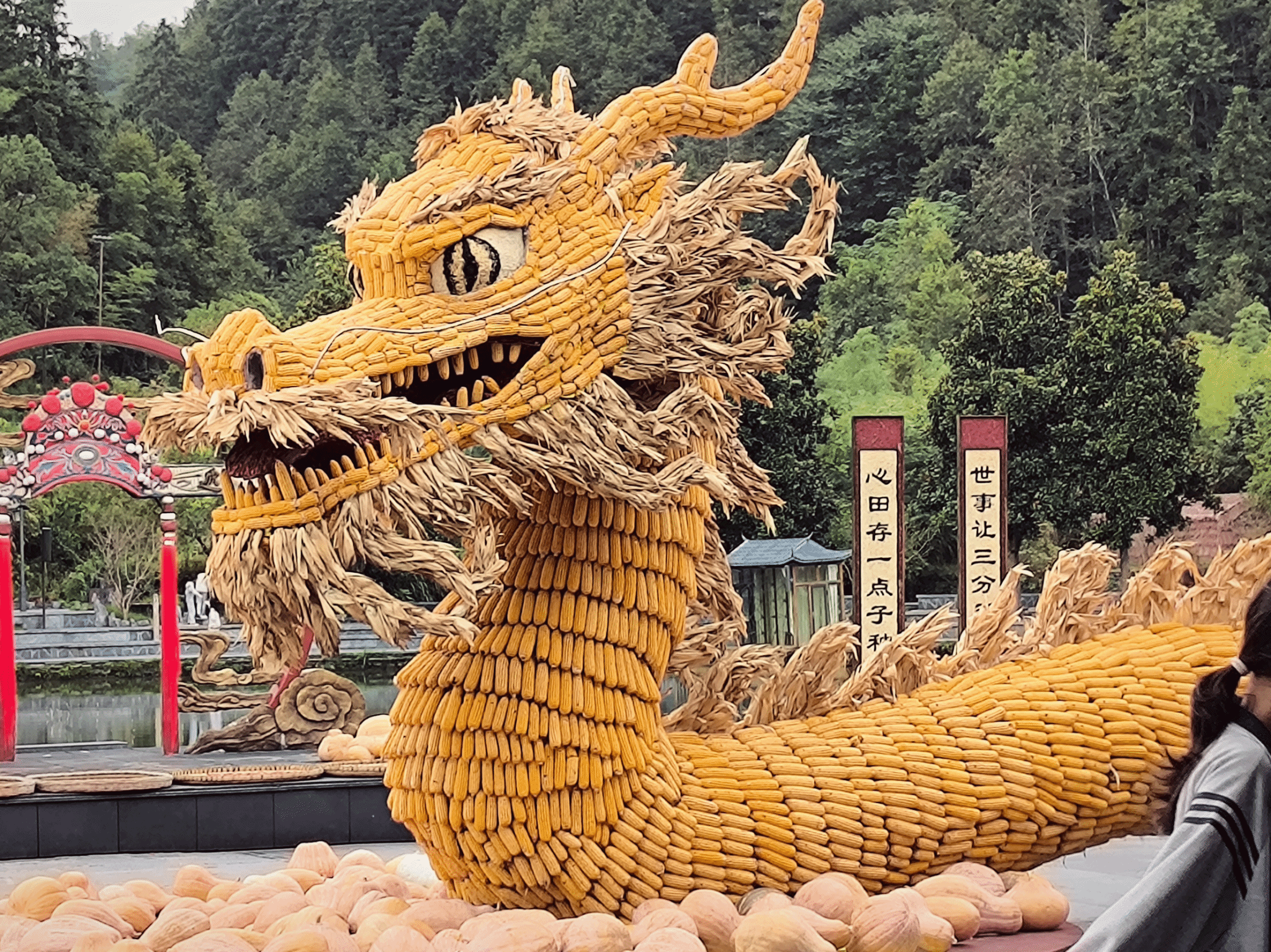

西递慢游:从晨雾里的早餐,走到明清的巷弄里清晨推开酒店的门,徽派白墙灰瓦裹着晨雾,像刚醒的水墨画——这是西递之行的温柔开场。拐进巷口的早餐铺,芭蕉叶斜斜遮着老屋檐角,锅里的馄饨浮着热香,拌面裹着酸豆角的鲜脆,瓷碗的蓝纹裹着烟火气,一口就落了胃。穿巷入村,青石板沾着露,“全国重点文保”的牌子嵌在斑驳老墙里,像时光盖的章。雕花窗棂漏着天光,红灯笼在茶楼檐下轻晃,窄巷里苔藓漫过石缝,连风都慢成了古调。最动人是巷弄里的松弛:橘猫摊在石阶上打盹,小花猫躲在墙根探头,玉米扎的巨龙卧在村口,衬着青山像把丰收揉进了古村的日常。西递的好,是烟火裹着旧时光——早餐的热汤、巷里的风、墙根的猫,都在说:日子不用赶,慢慢走就好。

管红权小组

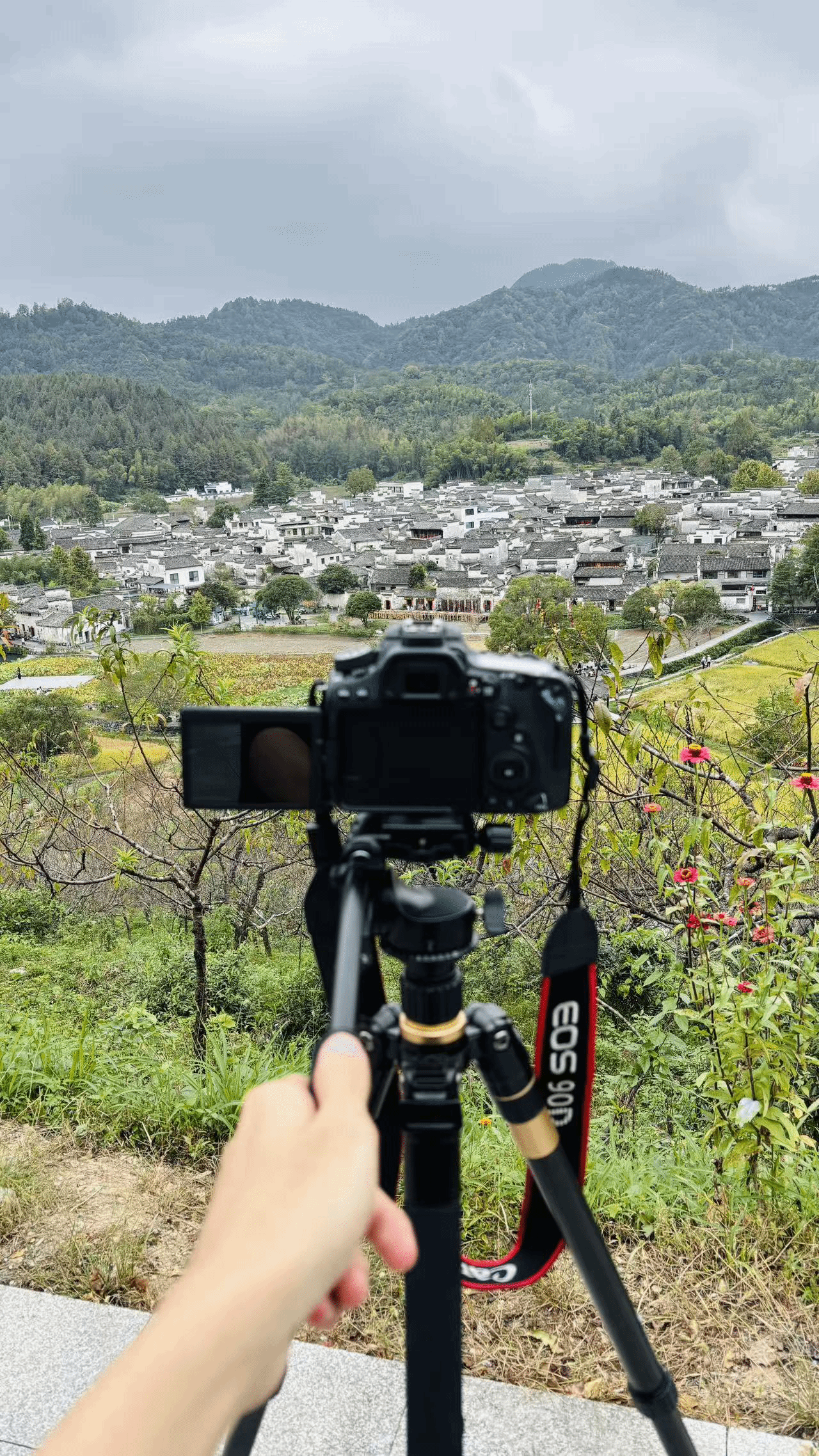

见习第一天之西递,我们小组当天早上5:20就已经出门,开启了我们西递见习的旅程。在去往西递古村落景区的一路上,我们用相机记录沿途的风景,天色微亮,像是染了一层蓝边,炊烟袅袅升起,西递古村的村民们也开始了一天的劳作。经过一上午的拍摄后,我们小组在一家饭店解决了中餐,感受一番徽菜的味道。漫步在村落的石板小路上,沉浸在这一片徽派建筑景色之中,见证了非遗传承人精湛的手艺、感受了一砖一瓦的艺术之美,也用相机记录了西递这一个小村落里放学归家的弟弟妹妹们。经过了一天的拍摄,虽然累,但我们小组成员都已经被西递优美的自然风光所治愈,一天的拍摄完美撒花!

蒋舒慧组:

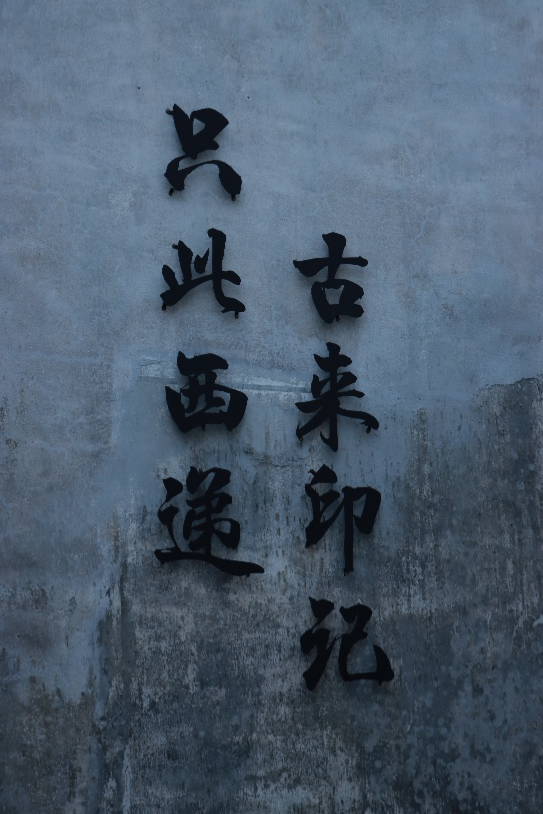

我们踏着晨露走向西递,远山与村落浸在淡蓝色的雾霭中,我们穿过窄巷,寻到那位刻字的老先生。他坐在木凳上,将岁月与故事一刀一刀刻进木纹里。他娓娓道来刻字的源流与变迁,也分享天南地北的旅人留下的言语与目光。那些已完成的刻字作品静静陈列,像时间的信物。随后,我们静静看他现场运刀,木屑轻扬,一笔一画渐次浮现。

中午,我们走进一家本地小馆,品尝地道的徽州味道。热气腾腾的徽州酱排、腊八豆腐炒莴笋,不仅是味蕾的体验,也是与这片土地的对话。午后,我们漫游村落深处,偶遇一条幽僻小径,尽头是一座被岁月蚀旧的亭子。斜阳穿过残檐,落在青石上。我们举起相机,将经典的马头墙收入镜头——它们静默如诗,是徽州无声的语言。

谢灵珂组:

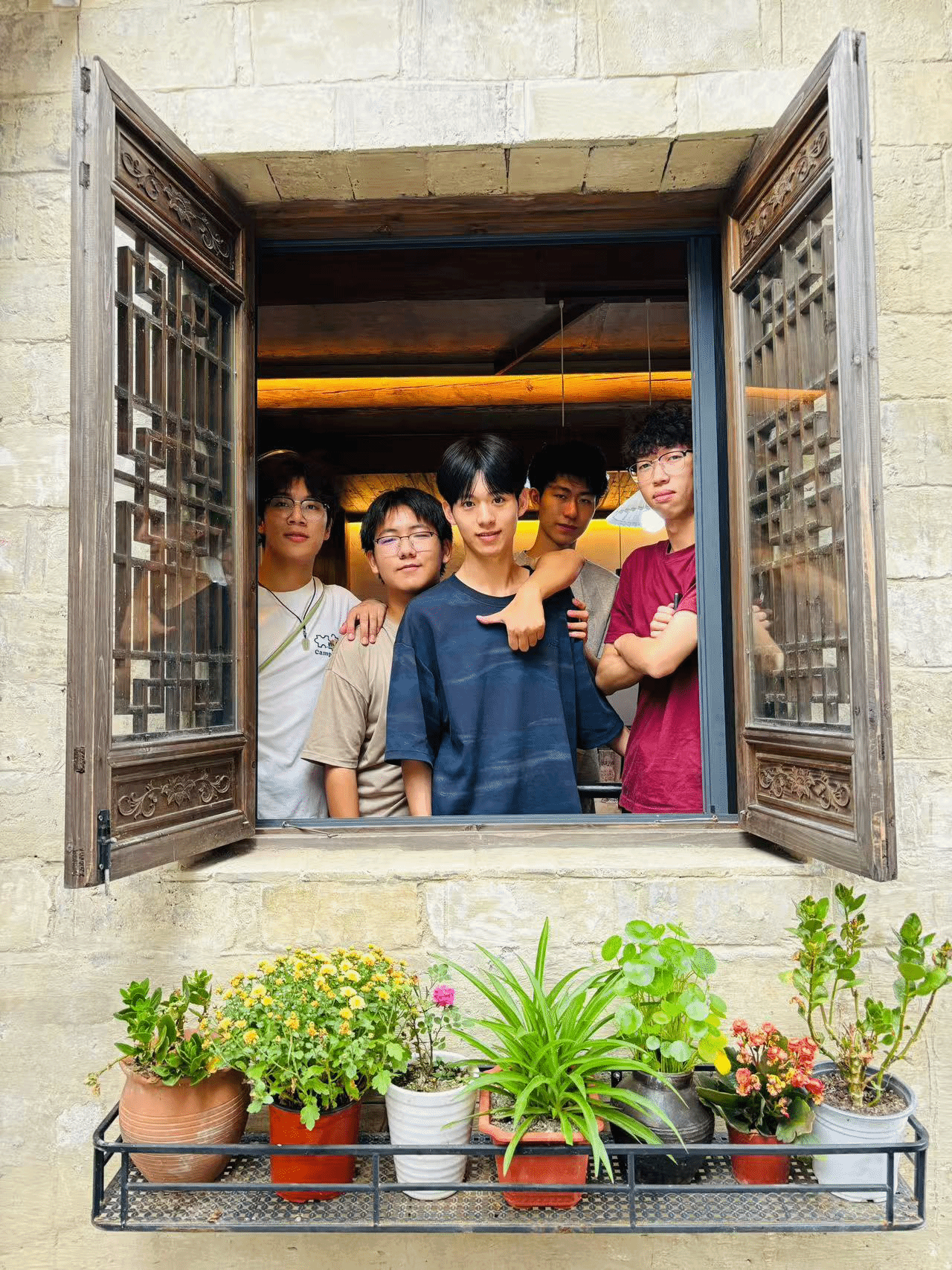

上午十点,在路口等取景时机,伙伴们有的在看景,有的在调设备。风有点凉,可看着相机镜头里的西递,就觉得每一分等待都值得。晚上八点半,和伙伴们走在西递的路上,老房子的墙在路灯下有点斑驳,风里都是古村的味道,那时候就觉得,这地方的夜晚真适合慢慢逛,慢慢找创作的感觉。晚上九点多,拍完一段素材,大家凑在饭馆里碰了碰奶,笑说这是我们的“庆功酒”。笋子烧肉很入味,鸡蛋炒得也香;菜吃得差不多了,碰杯的瞬间,就觉得一起熬夜赶工也挺暖的。

首日的西递见习,不仅让我们沉浸于徽派建筑的恢宏与精妙,更让我们在实践中体会到身为“网新人”的责任——如何用手中的镜头,讲好古村的故事。

旅途还在继续,创作正当时!期待各位同学为我们带回更多精彩的作品!

文字:安徽见习小分队

图片:安徽见习小分队